Il brigantaggio in Calabria: il settecento, un secolo di crimini e catastrofi

- Pino Macrì

Il Settecento fu un secolo davvero orribile, per la Calabria: alle congiunture naturali, che si ripeterono con impressionante regolarità a cadenza ventennale, si aggiunse tutta una serie di eventi politici e sociali che, con i conseguenti riflessi sull’economia, degradarono la regione a livelli mai visti prima.

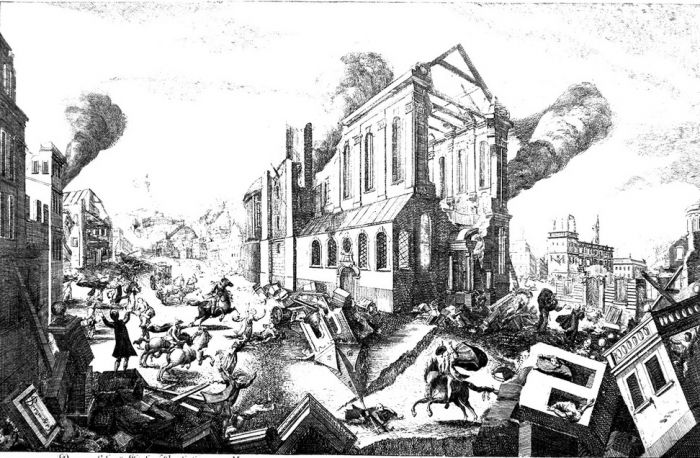

Per le prime, gli anni ‘19-‘20 videro il flagello di pesanti alluvioni, “coronate” (si fa per dire…) da un forte sisma con epicentro a Gerace, causa di rilevanti distruzioni. Attorno agli anni ‘40, la celebre mini-era glaciale fu probabilmente causa di un’impressionante serie di alluvioni che colpirono soprattutto la Calabria Ultra (la provincia reggina), con devastazioni a Reggio, a Gioia e nel medio jonio reggino (a Bovalino strariparono sia il Bonamico che il Careri, con gravi danni alle colture). Nel ‘43 la peste infuriò sullo Stretto, con quasi 30mila morti nel messinese e più di 4mila a Reggio. Vent’anni dopo (1763) una violenta carestia imperversò per tutto il Regno, con gravissime conseguenze sulla debole economia calabra. E ancora, vent’anni più tardi (1783), il più grave disastro che la storia calabrese abbia mai patito: l’Iliade Funesta, il Grande Tremuoto, il sisma che scosse la Calabria Ultra, seminando lutti e distruzioni pressoché totali, con quasi 50mila morti e devastazioni catastrofiche pressoché ovunque.

Sul versante politico, le tre grandi guerre di successione ereditaria verificatesi nello spazio di mezzo secolo attinsero a piene mani alle braccia calabresi come carne da macello da inviare sui teatri bellici di mezza Europa. Su quello economico, alla secolare arretratezza dell’agricoltura calabrese, condotta con metodi rozzi ed anacronistici e mai aggiornati, si sovrapponeva la pesante tassazione del governo borbonico sulla filiera della seta (dalle foglie di gelso alla produzione della seta grezza) che, con il parallelo divieto di trasformazione in prodotto finito (solo Catanzaro ne aveva la licenza) cui, forse, non era estranea la lavorazione nei moderni stabilimenti (di proprietà reale, non statale: un conflitto di interessi ante litteram…) di S. Leucio, aveva definitivamente abbattuto la risorsa più rilevante dell’economia calabrese, inducendo gli agricoltori a soppiantare la coltura del gelso con quella, meno tassata, dell’ulivo. Non stupisce più di tanto, allora, se la disperazione e la miseria inducessero un gran numero di persone a trovare nell’attività violenta spesso l’unica risorsa per ritagliarsi uno spazio vitale all’interno di una regione per di più caratterizzata da una corruzione giudiziaria al limite dell’umana sostenibilità, tanto da indurre il celebre ispettore reale Giuseppe Galanti, mandato nel 1791-92 da Napoli nelle Calabrie a rendicontare sullo stato di quelle provincie, a dire: «Per quello che è costretto a subire, il popolo calabrese è fin troppo mansueto».

Piano piano, ma inarrestabilmente ed irreversibilmente, le campagne andarono popolandosi qua e là di “comitive armate” e “scorridori”, costringendo il marchese Pignatelli (inviato con pieni poteri a fronteggiare l’emergenza-terremoto) ad approntare un piano repressivo che avrebbe dovuto assicurare quella «calabrese tranquillità», turbata dalle bande armate che, sino a quel momento, «con una oltranza e ferocia senza pari aveano più volte resa ardua la prova, terribile il conflitto, spesso inefficace il valore delle più brave milizie». Spesso si trattava di autori di gravi delitti (talvolta anche “d’onore”) che non avevano alcuna fiducia nella giustizia ordinaria, gravemente corrotta ed in mano alle classi più potenti (nobili e clero), e trovavano nella latitanza, e nella conseguente vita di “fuorbandito” – come si diceva allora – l’inizio di una perversa spirale dalla quale non sarebbero mai più usciti, anche grazie, molto spesso, all’utilizzo strumentale che ne facevano alcuni potenti, negli infiniti conflitti con i loro pari grado.

Esemplare, in tal senso, la vicenda della banda “capeggiata da Nicodemo D’Agostino e dai suoi figli Domenicantonio, Ferdinando e Vincenzo, che, sin dal 1778, s’erano macchiati di «gravi eccessi», consumati in Grotteria, loro paese d’origine. «Rotti ad ogni lascivia e delinquenza», avevano aperto le porte del carcere di Mammola, facendone uscire tutti i detenuti, «in compagnia dei quali posero per più anni a sacco e ruba il paraggio di Gerace». La loro attività criminale era costellata da incendi appiccati a molte abitazioni di Gioiosa, da stupri violenti a danno di giovani donne, non risparmiando, nel loro furore omicida, vecchi e fanciulli. Per questi reati di «infamia» vennero sottoposti «ad una viva persecuzione del governo, ma protetti da chi doveano essere inseguiti, riuscirono a salvarsi nell’agro romano nella qualità di coltivatori». Rientrati, «per occulti favori», in Grotteria nel 1782, sembravano aver abbandonato la carriera criminale, tanto che «la loro moderazione fece tacere la vendetta degli oltraggiati, ed eluse la vigilanza della giustizia; e tornati pacificamente ai campi, offesi ed offensori sembravano avere tutto dimenticato». La tragedia del febbraio-marzo 1783 non scatenò in loro l’istinto a delinquere, anzi «pareano rigenerati nella terra dell’esilio»; ma la lunga inattività e la «monotona vita» condotta sino a quel momento spinsero Ferdinando e Vincenzo D’Agostino ad arruolarsi «fra i bargelli di Gioiosa per favore dell’agente generale del Marchese di Arena, signore di quella terra». Il banditismo protetto dalla feudalità s’arricchiva, così, di un altro capitolo, mentre la comunità di Gioiosa «vedea con sospiro tra le file dei suoi difensori gli antichi suoi carnefici, ma la feudale protezione facea il minimo lamento soffocare»” (F. Gaudioso, 2009).

Pignatelli rifiutò l’offerta di “collaborazione” a mantenere l’ordine pubblico fatta dai D’Agostino e dal marchese di Arena, e, il 22 gennaio 1787, con una forza di oltre duecento soldati, accerchiò Grotteria e catturò, dopo un duro conflitto a fuoco, l’intera banda, peraltro attivamente sostenuta dalla popolazione. Così il resoconto del marchese al re: “Una squadra di uffiziali, forieri, miliziotti, e bargelli, la quale il giorno 22 del caduto gennaio venuta alle mani con la famiglia d’Agostino, facinorosa e malvagia, e con altri rei, dopo un fiero e lungo attacco, uccise Domenicantonio d’Agostino e Domenico Scali, ed arrestò Nicodemo d’Agostino, Ferdinando d’Agostino, Benedetto Ancilletta, Domenico Scarfò, Filippo Mercuri, Vincenzo d’Agostino, e le donne Caterina Scarfò, Anna Ancilletta e Caterina d’Agostino, le quali profferivano parole oltraggianti contro la squadra, ed animavano i loro mariti a far fuoco sopra la medesima” (Gaudioso, cit.). Un mese dopo, il rapido processo, con procedura ad horas e ad modum belli 66, senza alcuna possibilità per i condannati di produrre appello o revisione presso la Camera di S. Chiara si concluse con la condanna a morte dei superstiti, eseguita immediatamente a Catanzaro.

La vittoria sul brigantaggio di quell’occasione fu, però, effimera e molto parziale: il terremoto aveva prodotto gravi guasti ad una situazione già precaria di per sé, e la relazione di Galanti, di appena cinque anni dopo, ne sarà una durissima e documentata riprova: in essa, tra l’altro, saranno tratteggiati i momenti e le situazioni particolari che faranno da terreno di coltura anche per la nascita della delinquenza urbana, prodromica di quegli atteggiamenti che si tradurranno, parecchi anni dopo, nell’affermarsi della ‘ndrangheta (che poco o nulla a che vedere, però, con il brigantaggio di quello e del secolo successivo). Ma di questo parleremo nella prossima puntata.