La storia del "bandito" Vincenzo Romeo (2a parte)

- Rocco Palamara

Dopo il Brigante Musolino, Vincenzo Romeo fu il bandito calabrese più famoso del XX secolo e, per le coincidenze del periodo, equiparato a Salvatore Giuliano in Sicilia similmente al quale, col miraggio di ritornare un cittadino libero, si fece strumentalizzare dai potenti; ma solo fino a un certo punto, in verità. Come a suo tempo Musolino, anche Romeo all’inizio subì una condanna ingiusta e spropositata (24 anni di reclusione) che lo spinse alla ventura. Ciò perché al tempo in cui ancora gli davano la caccia, nel 1948, sparò contro i carabinieri; ma solo per sfuggirgli e senza ferire nessuno. Giudici e carabinieri giocavano sporco castigando o premiando – a seconda dei casi – le persone, trovando nei disperati e nei mafiosi da ricattare un utile politico nei giochi del Potere – i giudici erano compartecipi al potere locale in quanto figli dei proprietari terrieri. Chiusa la parentesi fascista con la “cura” delle legnate, la malavita era ritornata una risorsa utile per proprietari terrieri e politicanti locali che, bisognosi di protezione e di consensi elettorali, cercavano l’appoggio di capondrina e banditi in cambio di favori e di impunità. Il loro problema principale era però quello che le ‘ndrine sopravvissute ai tempi duri del ventennio erano composte non tanto da malandrini malleabili, ma in massima parte da contadini che faticavano duro e non ci stavano affatto a mettersi con i loro sfruttatori e nemici (poliziotti, impiegati, possidenti e preti): fascisti al tempo del fascismo e democristiani (e affini) col nuovo regime. C’erano stati sovvertimenti importanti nella malavita. Il fascismo, con le sue durezze ma anche con la sua mancanza di ambiguità, aveva costretto gli ‘ndranghetisti a rifugiarsi in mezzo al popolo rinunciando a taglieggiarlo (era diventato difficile) e finendo col condividere gli stessi interessi e sentimenti rispetto la classe dirigente e gli agrari. Sempre durante il fascismo, gli ‘ndranghetisti mandati al confino e nelle galere appresero dai comunisti la nuova ideologia e un progetto statuale che (bene o male) trovarono conciliante con i loro principi; col risultato che, venuto il tempo di potersi esprimere col voto, scelsero a maggioranza di schierarsi col Partito comunista con persino una regola vincolante (“proscritto”) ed il divieto assoluto di portare voti alla Democrazia cristiana.

L’alleanza di ferro

In tempi in cui il principale partito di governo si chiamava Democrazia cristiana ed era stato fondato da un prete (don Sturzo), la Chiesa stava anima e corpo col governo condividendo le strategie più spregiudicate e con la loro rete capillare di parroci e vescovi compartecipava al potere operando dall’interno delle comunità. Tra i loro principali avversari in Calabria si trovarono gli ‘ndranghetisti che parteciparono all’occupazione delle terre e fecero da nerbo militare alla Repubblica di Caulonia accoppando anche un prete (marzo 1945). Deus ex machina del potere politico religioso nella provincia di Reggio Calabria era l’arcivescovo di Reggio/Bova, monsignor Giovanni Ferro, il “benefattore” di Vincenzo Romeo che, venuto il momento del suo tornaconto in occasione delle amministrative del 1952, chiese al bandito di procacciargli i voti per la Democrazia cristiana. Per il noto divieto, quelli della ‘ndrina di Bova pregarono vivamente Vincenzo Romeo di rifiutare i todo, ma egli accettò lo stesso in prospettiva dei vantaggi e del fatto che a mettersi con i “demogratichi” (sfidando il divieto e violando il proscritto) c’erano anche due potentissimi capibastone: uno dalle parti di Reggio e l’altro della Piana. Ma quello che forse lo convinse di più fu il fatto che dietro l’intero progetto c’era l’avvocato Filippo Murdaca di Locri, autorevole esponente della Democrazia cristiana e componente della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Per come girava la voce, fu l’avvocato Murdaca ad andarlo a trovare a Bova portandogli un “presente” di 500.000 lire. L’affare più danaroso però Romeo lo fece con taluni degli aspiranti amministratori che gli mollarono somme nell’ordine di milioni per le sue originali, quanto efficaci, campagne elettorali che svolse girando liberamente per i paesi, recandosi in automobile e presidiando ai comizi a volte col mitra in spalla accanto all’oratore. In alcune contrade di campagna si presentò semplicemente per intimare a tutti che se non avessero votato il suo candidato li avrebbe uccisi. A Pietrapennata (che non era una contrada sperduta ma un grosso paese) minacciò pubblicamente tutti: «O votate Democrazia cristiana, o vi ammazzo!». Con questi metodi fece eleggere alcuni assessori comunali, consiglieri provinciali e lo stesso sindaco di Bova.

Un’arma “terribile”

Ma la sua grande occasione arrivò l’anno dopo con le elezioni politiche del 7 e 8 giugno 1953, quando a buon bisogno gli aspiranti deputati e senatori divennero ancora più generosi. Allora nell’intera Italia lo scontro fu totale e senza esclusione di colpi. Per monopolizzare il potere i democristiani vararono la famigerata legge truffa e si sarebbero messi pure col diavolo pur di arginare il pericolo comunista. In Sicilia stavano già con la mafia, e in Calabria abbisognavano di nuove “risorse” malandrine. Si verificò allora un tentativo di corruzione inaudito (e tenuto nascosto ancora dopo 60 anni) per portare l’intera ‘ndrangheta dalla parte dei democristiani. A gestirlo sul campo fu il solito avvocato Filippo Murdaca, che sortì stavolta con ben 65.000.000 con l’intento di comprarsi i vari capindrina e investire sulla loro collaborazione. Soldi provenienti da un fondo misterioso di cui anche l’acquisto di 15 Giuliette Alfa Romeo nuove fiammanti distribuite e ai malavitosi (che poi se li tennero) affinché girassero più pomposamente per la campagna elettorale. In un crescendo di contrapposizioni e colpi mancini, al comizio di De Gasperi a Reggio venne portata una valigia piena zeppa di topi che, liberati al centro della piazza e fuggendo tra le gambe delle persone (tra cui le tante donne terrorizzate), scatenarono il panico nella folla, e fu il caos! Alla “terribile” arma contadina seguì l’olocausto delle manganellate (la vendetta?) sulle teste di quei comunisti e loro famigliari che tranquillamente si erano recati il 6 giugno a Cittanova per il comizio di chiusura della campagna elettorale. Arrivati là in 5000 come se si fosse trattato di una festa; dovettero poi ricredersi alla fine del comizio quando si videro assalire da interi reparti di questurini e carabinieri a cavallo mandati a centinaia per fargliela a loro “la festa”. Fu allora difficile sfuggire, tra le strette viuzze e gli incroci, alle manganellate e agli zoccoli dei cavalli lanciati sulla folla in una bolgia infernale con decine di feriti, donne e bambini compresi. Arrivato il momento di votare, l’irreprensibile Monsignor Giovanni Ferro sguinzagliò le sue monache per i seggi in aiuto delle vecchiette della città. Votato pure loro, come ultima missione si imbarcarono per Messina per rivotare un’altra volta. Secondo una denuncia, erano ben centocinquanta le monachelle malandrine.

Un bandito molto utile

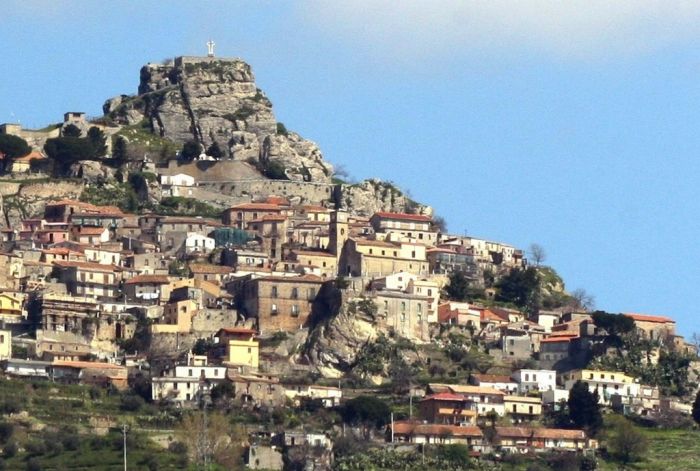

Con tali servizi elettorali Vincenzo Romeo era un puntello del Sistema e davvero non poteva più toccarlo nessuno. Benché gravato da pesanti condanne e per ultimo anche al centro di un vortice di omicidi, poté abitare regolarmente nella sua casa alla periferia di Bova senza che i carabinieri della locale caserma (in un paesetto di soli 2.000 abitanti!) lo andassero a disturbare. Persino il suo conto con la giustizia venne gradualmente alleggerito: l’ingiusta condanna a 24 anni gli venne ridotta in appello a soli 2 anni e nove mesi (anche condonati); mentre venne assolto per il sequestro di un industriale tenuto 18 giorni sui Campi di Bova. Gli restava pur sempre almeno una condanna a sei anni per l’estorsione a un tale Stellitano e una taglia di 500.000 lire che a quanto pare non interessava neanche ai carabinieri di Bova. Ma sono dettagli: nella realtà di tutti i giorni egli poté continuare a vivere in sostanziale tranquillità per un tempo tanto lungo da avere da Antonia tre figli, che volta a volta accompagnò in chiesa per farli battezzare. Come se il suo stato di latitanza favorisse (anziché impedirgli) ogni cosa, ottenne dal comune in nome del suo fratellastro Domenico Larizza l’appalto per la costruzione di case popolari, di una cappella e di tombe nel cimitero; e con contributi pubblici fece impiantare nei terreni di suo suocero, vicino al paese, una vigna con 3.000 piante sorvegliando egli stesso per più di un mese una ventina di braccianti lavoratori. Diventato imprenditore agricolo, in occasione della stagione olearia e della sansa, scortava egli stesso il camion da Bova a Bovalino; ovvero per un percorso di settanta chilometri in massima parte lungo la litoranea Ss 106 infestata da carabinieri e poliziotti, solitamente molto zelanti con gli automobilisti comuni. Ma non disdegnava neanche i furti di bestiame, tanto per solidarizzare con gli uomini della sua banda fatta da latitanti meno privilegiati di lui, e con i quali si vide effettivamente transitare di notte nel territorio di Africo con le vacche rubate dall’altra parte dell’Aposcipo. I disastri maggiori però finì per farli per la cosa che, in un altro posto, sarebbe passata come la più innocente di tutti. E cioè per aver dato retta al vescovo e portato i voti alla Democrazia cristiana: fatto che, prima portò alla rottura, e poi addirittura alla faida con i vecchi compagni della ‘ndrina di Bova capeggiata dai Casile di cui uno, Pietro – figlio maggiore del capondrina – era stato un suo intimo amico.

Pietro Casile

Per spiegare le tante uccisioni a Bova e dintorni, gli inquirenti diranno poi che fu perché Romeo non diede agli altri la loro parte di soldi per la vendita dei voti; ma senza essere credibili, e comunque in netta contraddizione col fatto che i Casile furono spassionatamente appoggiati dai comunisti (‘ndranghetisti e non) di tutta la zona: cosa impossibile se fosse stata vera la versione poliziesca, che per altro io non sentii mai raccontare da nessuno. I miei paesani militanti comunisti, che non solo tifarono per i Casile ma certuni li avevano sostenuti a rischio della loro vita, raccontavano i diversi episodi di quella lotta come se fosse la nostra guerra partigiana. Come in una saga, tramandavano gli episodi più salienti e le frasi più significative tra cui una che può servire da chiare inequivocabile di lettura: e cioè l’esortazione di Pietro Casile a Vincenzo Romeo quando seppe della faccenda dei voti. Si tramanda che gli disse: «Non metterti col vescovo, se hai bisogno di soldi per l’avvocato venderemo due dei miei buoi e lo pagheremo!». Per come in seguito appresi anche da persone forestiere, fu quello davvero uno scontro tra due diverse ideologie e nelle persone di Pietro Casile e di Vincenzo Romeo l’incarnazione delle due anime della ‘ndrangheta di allora. Poiché ogni fazione sostenne i suoi, i morti ammazzati furono trovati in vari posti dell’Aspromonte e persino fuori dai confini calabresi. Nunziatino Casile, fratello minore di Pietro, fu fatto sparire nella Locride quando accettò un passaggio in macchina da falsi amici. L’agguerrita squadra criminale attorno al Romeo anticipava tutte le caratteristiche della nuova mafia (complicità istituzionali comprese) avvalendosi di mezzi moderni e metodi spregiudicati. Ciò servì ad assicurare la vittoria a Romeo a cui per altro era riuscito di avvantaggiarsi dall’inizio uccidendo (in un agguato dell’estate 1953) Pietro Casile, l’avversario più temibile e suo ex amico. Allora l’emozione nel mondo ‘ndranghetista fu tale che ai vertici dell’organizzazione decisero di fargliela pagare una volta per tutte e – cogliendo l’occasione della festa della Madonna – gli mandarono a dire di presentarsi un dato giorno a Polsi. Romeo fiutò la trappola ma non potendo sottrarsi alla chiamata del “Crimine” mandò altri due come suoi portavoce per rispondere in sua vece. Uomini “a perdere” che non arrivarono mai al Santuario ma solo nei suoi pressi dove furono abbattuti a fucilate. Vincenzo Romeo la scampò per quella volta, ma l’incontro col Vescovo non gli portò fortuna (continua).